地球温暖化の抑制策

「脱炭素」を説明すると、炭素(→二酸化炭素)を代表とする温室効果ガスの排出を脱して、減らしていこうとする取り組みの事です。「脱炭素社会」と言ったりします。地球温暖化の流れを抑制する実効性のある策として推進されています。

地球温暖化は、異常気象、ゲリラ豪雨や台風の強大化などの暴風雨や洪水、また海面上昇など、近年激甚化する自然災害を多数引き起こしています。この地球温暖化、平均気温の上昇を防ぐ事の必要性が、年々高まってきています。

脱炭素化のための策として具体的には、化石燃料の利用を減らす事があげられます。火力発電所の稼働率を減らし(または省エネ)、再生可能エネルギーの発電を増やす、石油を燃料とする乗り物を電気化する・石油以外のエコな燃料を利用するなどです。また最近では、化石燃料系の排気ガスからCO2を分離・回収する装置や、回収したCO2を再利用するカーボンリサイクルの研究が盛んです。化石燃料の利用シーンを減らしつつ、こうした研究も同時に必要とされています。

「脱炭素」は、「地球温暖化」や「気候変動」の抑制策であり、お互い関連し合っています。国連や国際サミットが起点となり、世界各国が同じ方向を向いて進むべき地球全体のテーマとして各国で政策や法整備をはじめ具体的に取り組みがなされているところです。

カーボンニュートラル

脱炭素化を推し進めるその先には、「温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする」カーボンニュートラルという目標があります。これは、二酸化炭素を代表とする温室効果ガスの排出量から、吸収量を差し引いた合計をゼロにするというものです。温室効果ガスの排出量を削減すると同時に、二酸化炭素を吸収することの出来る植物の植林、森林管理などを推進する事により、達成する事が可能になります。

国連発、「COP」の名で知られる「気候変動枠組条約締約国会議」のCOP26(英国グラスゴーで2021年10月31日〜11月13日に開催)では、2050年まで、または年限付きのカーボンニュートラルを、G20の全ての国を含む150ヵ国以上が目標として掲げています。COPは1995年から開催されており、2020年までの枠組を定めた1997年の「京都議定書(COP3)」、2020年以降の枠組みを定めた2015年の「パリ協定(COP21)」はともにカーボンニュートラルの目標に向けての重要な回になりました。

残りのカーボンバジェット

地球温暖化を抑制するための脱炭素、そして脱炭素化を推進する目標となるカーボンニュートラルがありました。それでは具体的に、どの程度の量の温室効果ガスを削減すれば良いのか、言い換えると、温室効果ガスの排出の許容値はどの程度か、その指標がこれから説明するカーボンバジェットです。

カーボンバジェットとは、人為的な影響を考慮した上で、地球温暖化をある確率で、ある水準に抑えるための、世界全体の正味の人為的累積CO2排出量の最大値、とされています。「ある確率」で、「ある水準」に抑える、というのは、この2つは設定条件によって変わる変数であるため、カーボンバジェットの推定値には幅が生じる事を意味します。(産業革命以前を起点とした場合は総カーボンバジェット、最近の特定の時期を起点とした場合は残余カーボンバジェットと言います。)

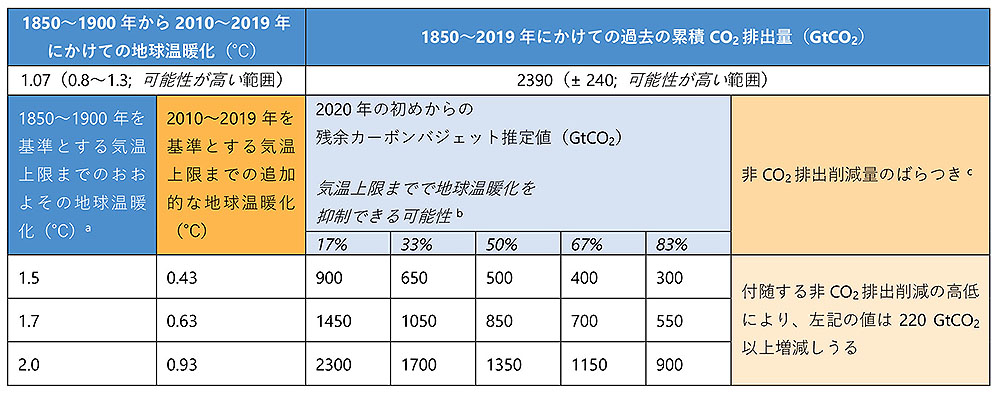

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の最新の第6次報告書では、下表の様に残余カーボンバジェットの推定値を出しています。

出典: IPCC AR6/WG1報告書 SPM暫定訳(文部科学省及び気象庁)より、表SPM.2を転載

注目していただきたいのは、下表の「2020年初頭からの残余カーボンバジェット推定値(GtCO2)」の欄の数字です。地球温暖化を抑制できる可能性を5つに分けているため、3つの温暖化シナリオ(1.5度から2.0度まで)と掛け合わせて、合計15の推定値があらわされています。

単位は「GtCO2」(ギガトンシーオーツー)で、1GtCO2は10億トンの二酸化炭素量です。(GtCO2の参考値としては、2010年の1年で世界で約38GtCO2が排出されました。) 残余カーボンバジェットの推計値は300~2300(GtCO2)までと、かなり詳細に検討されたものであることが分かります。しかし、実質的に目指すべきはやはり地球温暖化を抑制できる可能性が高い83%のところで、つまり300~900(GtCO2)しかカーボンバジェットは残っていないという厳しいものであることには留意したいところです。

※シナリオ分析について:IPCCでは、複数の将来の気候シナリオ分析を作成し、将来起こり得るそれぞれのシナリオで具体的な数値をもとに論じています。(ここでは長大になるためその内容には触れません) こうしたシナリオ分析は世界各国各分野で行われ、地域の現状や将来設定に応じた各分野の需給予測、予算配分や投資戦略のロードマップにつなげています。各所で論じられるこうしたシナリオ分析は、政策担当者や研究者、投資家といった専門家ならずとも確認しておく事で、正確な議論のフォームを形成してくれることでしょう。

石油の利用形態

脱炭素・地球温暖化にとっては悪者扱いの化石燃料ですが、ここで、中でも我々の生活に根深く関係している石油の利用形態を改めて確認しておきたいと思います。日本での事例をもとに考えてみると、

- 発電所の燃料

- 暖房の燃料

- 自動車の動力源、ガソリン

- 飛行機の動力源、ジェット燃料

- 船舶の動力源、重油

- プラスチックの原料

- 衣類や漁具など化学繊維の原料

- 洗剤の原料

- タイヤの原料

などがあります。改めてリスト化してみると、石油は人類の活動基盤を支える、まさに無くてはならないものとも言えます。ただ、先述の通りカーボンバジェットの議論も踏まえると、地球温暖化の流れの抑止のために、これらの石油の利用形態は見直される必要があります。

様々な石油の利用形態がありますが、それぞれの中で、石油に代わる新しい燃料や原料へのシフトが模索されています。例えば、発電所は化石燃料を使用しない再生可能エネルギーに、自動車のガソリン車は電気自動車やエコカーに、飛行機のジェット燃料はSAF(持続可能な航空燃料)に、衣類の化学繊維はリサイクル素材に、といった具合です。

化石燃料の代替エネルギー

地球温暖化に大きな影響力を持つ二酸化炭素(CO2)。日本では、温室効果ガスの全排出量の約85%がエネルギー起源CO2とされています。(エネルギー起源CO2とは、石炭・石油・天然ガス等の化石燃料を燃焼させた際に排出される二酸化炭素です)

CO2の排出量の多さでは、やはり化石燃料を利用した火力発電所が突出して多いのが現状です。上記のエネルギー起源CO2の約4割を発電所からのCO2排出が占めています。単一の業態では突出して多いと言えます。

地球温暖化の抑制策である「脱炭素化」という観点では、この火力発電所の稼働を減らし、再生可能エネルギーを増やしていく事には、大きな意味があります。ただ、現状では日本では発電の7割以上を火力発電が占めています。政府が策定している「エネルギー基本計画」でも、2030年の電源構成比で、約4割を火力発電所の稼働でまかなうとなっており、我が国では電力供給にしめる火力発電が影響高く存在するものとなっています。CO2を分離回収して再利用する技術を確立するとしても、火力発電所からのCO2排出量が多いという問題は変わりません。

再生可能エネルギーではないものの、CO2の排出がほぼ無い原子力発電は、脱炭素という観点で効率が良いため、今後少しづつ増やしていく計画になっています。原子力発電は、2011年の東日本大震災で起きた東京電力福島第一原子力発電所の事故が記憶に新しく、今も現在進行形で事故処理を行っています。原子力発電については、安全が担保される運用が強く求められています。

脱炭素化の鍵を握る、再生可能エネルギー(温室効果ガスが発生しない、自然由来で資源の枯渇がない発電。太陽光発電、風力発電、地熱発電、水力発電、バイオマス発電など)については、電源構成比を現状の約20%から2030年に36%~38%程度へ上げるとしています。世界各国で、電源構成比はバラバラですが、再生可能エネルギーの比率が高いのは、欧州の国々やブラジルやカナダなどです。

日本では現在ごく僅かの運用しかない洋上風力発電は、同じく海に囲まれるイギリスや欧州の国のプロジェクトに参画する日本の商社もあらわれ、国も国内候補地の選定に動き出すなど、官民ともにその大規模展開に向けて開発を進めています。洋上風力発電は、今後が期待される再生可能エネルギーです。

その他、燃料としての石油の代替も開発が進んでいます。自動車業界では電気自動車や合成燃料(e-fuel)、水素、バイオ燃料、航空業界でも藻などを活用したバイオ燃料(SAF)や合成燃料、船舶業界では水素やアンモニア、電気化といった具合に、それぞれ代替の研究開発が進んでいます。暖房燃料としての石油の代替でも電気のほか、合成燃料の代用が可能とされています。

脱炭素化への対策・我々に出来ること

脱炭素化を進めるための施策は、各国で差はあるものの、各場面に応じてそれぞれ必要な対策が進められています。日本では化石燃料を利用したエネルギー生産ー火力発電ーの代替、乗り物の燃料の代替等は、いづれも前述のように持続可能性のある対策を模索し、開発されています。

また脱炭素に繋がる施策として、化石燃料の燃焼による排気ガスからCO2を分離回収するというアプローチのプロジェクト(CCUS)が進んでいます。経産省とNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が主導し、予算の適正配分や低コスト化など、プロジェクトの後押しをしています。回収した後のCO2の処理は、それぞれの事業体で扱いが異なりますが、地中深くへの貯留や、製品や燃料の原料としてリサイクルするカーボンリサイクルが研究されています。化石燃料の利用シーンを減らしつつ、ゼロにならない分に対しては、こうした技術を用いれば脱炭素化を加速する事ができます。

排出したCO2に価格を付け、企業などにその排出量に応じた金銭的負担をしてもらう事で、CO2排出を抑制しようとする「カーボンプライシング」は、脱炭素の経済的アプローチでの対策です。CO2の排出に対して課税する「炭素税」、企業ごとに上限設定されたCO2排出量を基準として過不足分の売買取引を可能とする「排出量取引」、排出とは逆にCO2削減価値を証書化して取引を行う「クレジット取引」(再生可能エネルギーで発電した電力を電力会社が買い取るFIT制度もこの取引)が主に日本では取り入れられています。このほか輸出入の際に相手国と相対的に負担をとる制度なども各国で検討されています。

東京都による、新築住宅に対する太陽光パネル設置義務化決定は記憶に新しい取り組みです。また企業のCO2排出量を可視化するサービスなども登場し始めています。

脱炭素化への対策として、ここまでは日本でとられる官民が主導する対策を中心にまとめてきました。それでは、我々個人でできる脱炭素化の取り組みにはどんなものがあるでしょうか。

- 再生可能エネルギー重視の電力会社を選ぶ

- 自前の太陽光発電を取り入れる

- 省エネ・エコを心がける

- EV(電気自動車)やハイブリッドカーに乗り換える

- ガソリン車の利用は使用頻度を減らし、公共交通機関も利用する

- ゴミの量を減らし、リサイクルを心がける

- 環境債(グリーンボンド)や脱炭素銘柄に投資する

我々個人で出来ることについては、地球温暖化の「我々に出来ること、取り組み」でも解説しています。ぜひご覧ください。

コメント