再生可能エネルギーは、太陽光発電や風力発電に代表される様な、地球温暖化の原因である温室効果ガスを排出しない、自然界から得られる持続可能なエネルギーです。石炭、石油、天然ガスなど有限の資源である化石燃料を利用したエネルギーは、二酸化炭素が大量に排出されてしまい、地球温暖化の主要因でもあるため、その致命的とも言える欠点を排除したエネルギーとも言えます。日本での全発電量に占める再生可能エネルギーの割合は、2020年で19.8%(総合エネルギー統計)ですが、欧州主要国など再生可能エネルギーを積極的に取り込んでいる国々と比較すると低い水準です。地球温暖化を阻止する脱炭素化の切り札でもある再生可能エネルギーを広く普及させるためには、低コスト化は課題の一つとなっています。

ここでは、再生可能エネルギーの各発電方式の特徴から、課題、技術、世界の状況、取り組みなどについて見ていきたいと思います。

再生可能エネルギー「発電」

再生可能エネルギーは、「発電」と「熱利用」という区分に分けられます。それぞれの種類別に特徴を解説していきます。

太陽光発電

再生可能エネルギーの代表格として定着した感のある太陽光発電。住宅の屋根などによく設置されているソーラーパネルですね。このソーラーパネルは半導体から成る太陽電池で、光があたると光電効果によって電気が発生し、発生した電気は「直流」のため「交流」に変換するパワーコンディショナーという機器を通して使われます。

総発電量は年々増加傾向にあり、世界でも第3位の発電量であり、コストは低下してきています。

風力発電

風力発電は、見た目にも分かりやすい発電方式です。風がふくと風車が回転し、その回転動力から発電機を通じて発電します。

昼夜問わずに風がふくあいだ発電する事から、発電の効率が良く、大規模に展開出来ればその分経済性も期待できる可能性があります。陸上と洋上に分けられますが、洋上の風力発電はその大規模展開に向け、官民ともに開発が進行中で今後の展開が期待されています。

水力発電

地球の重力(位置エネルギー)を利用するのが水力発電の特徴です。高い位置にある水を低い位置に流して、その間に水車設備を設置して得られる回転動力から発電機を通じて発電します。即時電力に変換できる特徴から、電力の需給バランスに合わせて調整提供出来る事がメリットの一つです。

大規模水力発電としてダム等に設置する大規模設備の水力発電(ダム式、貯水池式、調整池式、揚水式)と、中小水力発電として河川等を利用する中小規模設備の水力発電があります。今後の展開がより見込めるのは中小水力発電です。

バイオマス発電

動植物に由来する多種多様な資源をもとに、直接燃焼又はガス化してからタービンを回し発電機を通じて発電します。資源の例として、木材・紙関連、農業残さ系、家畜排泄物、生活排水など、主に廃棄物であり、これらを再利用することが特徴です。ゴミ清掃工場の燃焼による発電もバイオマス発電にあたります。

課題として、コストがかかることや、木材・紙関連資源では森林伐採を経ること、発電の際に燃焼による排気ガス(二酸化炭素)が排出される、などがあります。

地熱発電

地球内部のマグマによる熱(地熱)を利用するのが地熱発電です。地熱による水蒸気を取り出してタービンを回し、その回転動力から発電します。100年ほど前から技術があり、広く採用されているフラッシュ方式と、低沸点媒体を利用する新エネルギーのバイナリー方式など様々な方式があります。大きな発電量のポテンシャルが見込まれています。

一方で課題としては、開発に時間とコストがかかる、地下深くの採掘のため危険が伴う、同地点の地熱エネルギーの経年低下の懸念、再生可能で枯渇しないエネルギーかどうかは不明、などがあります。

海洋発電

海の波や海流のエネルギーが持つ性質を利用した発電方法です。海に囲まれた我が国では大きなポテンシャルを秘めていますが、現在実証研究段階で実用化はこれからです。主に、波の振幅エネルギーを利用する「波力発電」、潮汐力や海流といった大規模な海水の運動エネルギーを利用する「潮流・海流発電」、海面表層の暖かい海水と深層の冷たい海水の温度差を利用する「海洋温度差発電」があり、どれも最終的にタービン又は水車の回展動力から発電します。今後の動向が注目される再生可能エネルギーです。

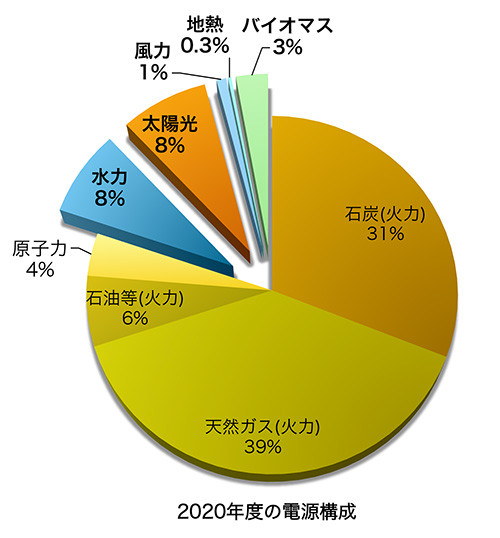

資源エネルギー庁 「令和2年度(2020年度) 総合エネルギー統計 概要 (参考4 電力構成と最終電力消費) 」をもとにearth-mate.net作成

原子力発電

濃縮ウランの核分裂反応の高熱により水蒸気を発生させ、タービンの回転から発電します。放射能や放射性廃棄物が出る危険性は致命的な欠点であり、クリーンで持続可能な再生可能エネルギーとは言えません。しかし経済性が高いことや安定供給が可能なこと、そして二酸化炭素の排出がほぼないことから脱炭素の面で有利とも言え、日本では今後運用が増える予定です。

ただし、東日本大震災でも明らかになったように、ひとたび事故が起きれば、放射能漏れにより近隣の環境に致命的な悪影響が出ることや、事故処理に長期間の時間やコスト、人的労力が必要です。放射性物質トリチウムなどを含んだ処理水の海洋投棄などは環境汚染につながる懸念が指摘されています。また別の視点からは核テロリズムの標的となる危険性も指摘されています。原子力発電は言うまでもなく安全性の担保が求められています。

水素エネルギー

水素は様々な利活用が期待でき、利用時にCO2を排出しないクリーンなエネルギーです。色々な資源から生成が可能で、発電や燃料利用が可能です。

製造方法は化石燃料の燃焼時のガスから水素を取り出す「改質法」や、水を電気で分解して水素を生成する「電解法」があります。発電では、水素を燃焼させ、直接又は水蒸気を通してタービン回転させ発電する方式と、燃料電池を用いて水素と酸素の化学反応から電気を生成する方式があります。燃料利用では、水素エンジンという水素を燃焼させる内燃機関と、燃料電池を用いた発電(電気)による駆動があります。(発電や利用時は水が排出されます)

水素エネルギーを開発するにあたっては、製造・発電の技術面やインフラ面の拡充、コスト面などでの課題がありますが、将来の有力なエネルギー候補と言って過言ではありません。

水素はそもそも宇宙で最も多く存在する元素で、アルテミス計画に見られるように、月面での水素生成や、宇宙でのエネルギー源としてなどのポテンシャルも持っています。

再生可能エネルギー「熱利用」

太陽熱利用

太陽の熱を利用して暖房や給湯を実現します。太陽光発電のソーラーパネルの様に、パネル(集熱器)を使って太陽熱を集め、直接的に熱を利用します。太陽光発電のソーラーパネルに見た目は似ていますが、別物です。水式集熱器と空気式集熱器があり、その名の通り熱を伝える媒体が、液体か気体かの違いです。暖房や給湯の場合、太陽エネルギーの交換効率は太陽光発電より良いとされています。

雪氷熱利用

冬の間に降った雪や氷など、自然の氷結の冷温をそのまま保存して、必要な時期にその冷温を再利用します。機材は特に必要なく、そのかわり貯蔵施設が必要となります。冷水や冷気によって、ビルなど建物の冷房や農作物の冷蔵などに利用します。

温度差熱利用

年間を通して大きく変動する気温と、気温に比べて変動が少ない水温の両者の熱エネルギーのギャップを利用します。地下水、河川、海水、下水などの水温は、夏は気温に比べて低く、冬は高いので、この熱エネルギーをヒートポンプによって地域の冷暖房や給湯に利用します。

地中熱利用

地下10mくらいの地中の熱も、年間を通して地表の空気に比べて変動差が少ないため、比較的冬は暖かく夏は冷たくなっています。この熱エネルギーをヒートポンプを通して、冷暖房や給湯に利用します。日本中どこでも実現可能なのが長所の一つです。

再生可能エネルギーの課題

最新の日本の「エネルギー基本計画」では、2050年のカーボンニュートラルに向け、再生可能エネルギーの比率(電源構成比)を従来目標より高めて2030年時点で36~38%としています。総合エネルギー統計によると2020年で19.8%なので、平均で毎年約2%の増加幅で再生可能エネルギーが増えれば達成可能であり、現実的な目標と言えそうです。ではこの再生可能エネルギーを広く普及させるにあたっては、どんな事が課題となっているのでしょうか。

まず挙げられるのは、従来の発電と比較してコストがまだ高いことです。電気を作る側は設備導入などの初期コストがかかります。電気を使う側も、再生可能エネルギーの電力代に再エネ賦課金(電力買い取り制度のコストを利用者が負担)が加わりコスト高になっています。これらは、今後の大規模展開や技術開発、事業者の入札や制度面の見直しなど総合的な取り組みで低コスト化を図ろうとしています。こうした事は、他国の低コスト化の例を参考に取り組める事があると考えられています。

次に安定供給性の課題が挙げられます。太陽光や風力といった自然エネルギーは、気象条件や自然界の循環性のエネルギー変動の影響を受けるため一定ではなく、その時によって電力としての出力が左右されます。電力は、家庭から電力会社までその規模によらず、常に電力の需要にあった、安定した供給力が求められます。ここで不備があり需給バランスが崩れると、最悪の場合停電が起きてしまいます。電力会社で停電を起こしてはならないため、安定供給性は重要です。従来の安定供給が可能なベースロード電源として、原子力発電や火力発電、水力発電などがあり、これらは電力供給の調整役としても、しばらく必要であり続ける事になります。

最後に、再生可能エネルギーの電力が、電力会社の送電システム(系統)に流れる際の「系統制約」の問題があります。「容量面での系統制約」と「変動面での系統制約」に大きく2つがあり、容量面の制約には、エリアでの需給バランスの制約と送電容量の制約の2つがあります。

電力の需給バランスで調整出来ない分の供給電力は制約の対象となり、出力制御が必要となります。また電力会社の送電設備は容量に上限があり、接続できないといった制約や、離れた発電所と系統を結ぶなど多額のコストをかけ新規設備が必要になる事もあります。再生可能エネルギーの出力の変動性から生じる制約もあります。

これらの系統制約の問題も、コストの問題同様に様々な工夫や技術開発、他国の成功事例を参考するなどによって乗り越えようとしています。

高まる蓄電池への期待

電力は、常に需要量と供給量の一致が必要な性質を持っているため、その調整が難しいという一面があります。これは、電力会社が使えるほど大規模な蓄電池が、技術的にもコスト的にも割が合わないため今まで実用化されなかったという経緯も関係しているでしょう。

一方、我々が生活する上では、小規模な蓄電池が様々な場面で活躍しています。スマートフォン(携帯電話)などのリチウムイオンバッテリーはその例です。また、例えば太陽光発電を設置している小規模な家庭用の蓄電池は、発電設備と併用すると、余った電力の保存のみならず、天候などの条件で発電できない時や、災害時や停電時といった非常時にも役立ちます。売電にも使え、効率的な電力の管理が可能になります。電気自動車(EV)を利用する方であれば、車のバッテリーを小規模蓄電池として活用する事も可能です。

高いポテンシャルを秘める蓄電池。電力会社で大規模蓄電池をうまく活用できれば、需給面での電力調整がスムーズにできるようになったり、再生可能エネルギーの電力が余った時に有効な利活用が可能になったり、系統制約の出力抑制の問題の軽減にも貢献します。

カーボンニュートラル実現までの道のりは、それほど長い訳ではありません。2030年には再生可能エネルギーの比率を36~38%へ高める目標があります。その実現のためにも大型の蓄電池が必要という風に、大きく風向きが変わりつつあります。最近では実証実験として、再生可能エネルギーの大規模展開をする事業で、部分的にこの大規模蓄電池を導入するなどの動きがあります。

また最新の動向としては、経済産業省が系統用の大規模蓄電池の事業を可能にするため「電気事業法」の改正に着手しました。このように、電力会社で使う様な大規模蓄電池をめぐる環境は大転換の最中であり、今後の動向が注目されます。

再生可能エネルギーをめぐる世界の状況

ここまでは、日本での再生可能エネルギーをめぐる状況についてみてきました。以下では世界の状況に視点を転じてみたいと思います。総じてそれぞれの国によってエネルギー事情は様々で、政策も状況もバラバラと言えます。

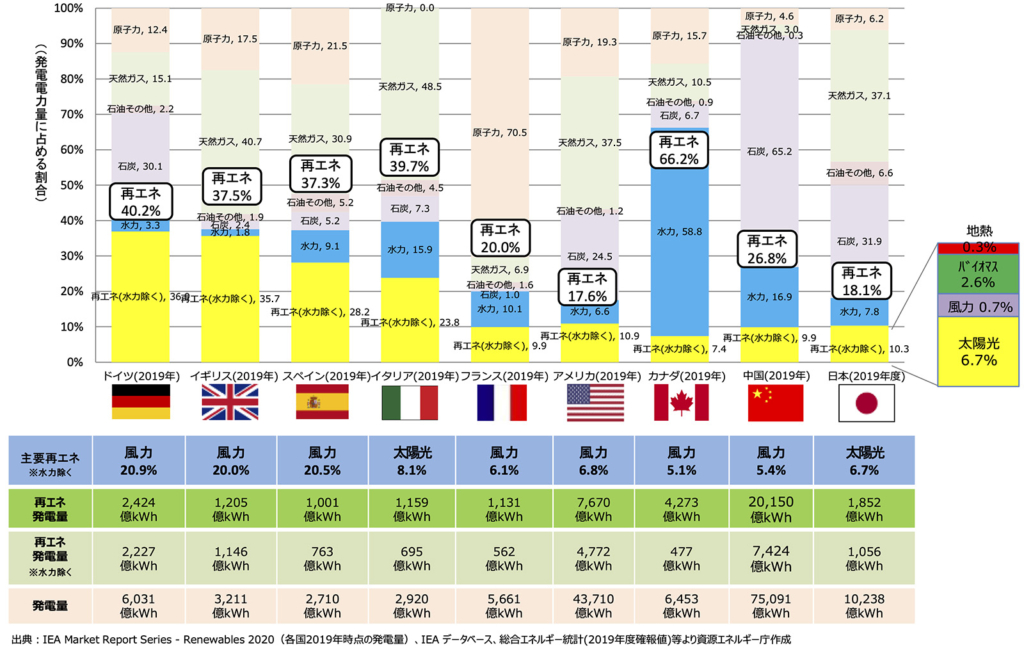

出典:資源エネルギー庁「国内外の再生可能エネルギーの現状と今年度の調達価格等算定委員会の論点案 2021年10月」(世界の動向:再生可能エネルギーの発電比率)

上図は2019年のIEA(国際エネルギー機関)のデータや総合エネルギー統計等をもとに、資源エネルギー庁が作成したグラフです。9カ国の比較ですが、各国のエネルギー事情はそれぞれである事から、電力割合もバラバラとなっています。そして、残念ながら日本の再生可能エネルギーの電源構成比が低水準な事がわかります。また、下の表の「再エネ発電量」を見ると、中国の欄は桁数が一つ抜きん出て大きい事も目にとまります。

上記のグラフの国々とは異なりますが、再生可能エネルギーの先進的な取り組みとして、7ヶ国(スウェーデン、ドイツ、アイスランド、カナダ、ブラジル、ベトナム、中国)の事例をご紹介します。

スウェーデン

気候変動、地球温暖化の対策となる、再生可能エネルギーへのシフトの意識が高いEU欧州連合。その中でもトップを走っているのがスウェーデンです。2009年から気候変動に対するエネルギー政策が発表されました。再生可能エネルギーは2020年で電源構成比で目標を上回る60%を達成しました。日本と同じく化石燃料の非生産国ですが、化石燃料の発電比率は1%で、最も大きい発電量は豊富な水力資源を活用した水力発電です。次にCO2を排出しない原子力発電となっています。2040年までに再生可能エネルギー100%の目標を掲げています。

ドイツ

2020年の再生可能エネルギーの電源比率は約46%でした。また、2022年7月時点で、政府は再生可能エネルギー法(EEG2023)で、従来の目標値である2030年の再生可能エネルギーの電源比率を65%から80%に、2035年にはほぼ100%再生可能エネルギーにする目標を明らかにしました。太陽光発電と風力発電の増加を計画しています。ロシアによるウクライナ侵攻問題により、ロシアからの化石燃料輸入から独立することが求められており、再生可能エネルギーは国家安全保障の問題と位置づけられるまでになりました。

アイスランド

電力のほぼ100%を再生可能エネルギーでまかなう事に成功しているアイスランド。その理由は、同国の特徴的な氷河や火山の地熱という自然資源にあります。電力の約7割が水力発電、残りの約3割が地熱発電です。日本と同じく化石燃料非生産国で地熱大国です。 1973年のオイルショックが契機となり、地熱エネルギーの開発が進みました。7割を占める水力発電は、氷河の融解した水やヨーロッパ最大のダムの活用によります。

カナダ

化石燃料の資源国でありながら、水力発電の活用を1950年代とかなり以前から高いレベルで継続してきました。2019年時点で再生可能エネルギーが約66%に達しています。この割合は、世界的に見てもトップクラスで再エネ先進国であると言えます。特徴としては、豊富な水資源と高低差のある地形を利用した、電源比率約60%の水力発電です。ナイアガラの滝に代表されるような、ダイナミックな自然と水資源がイメージされます。

ブラジル

2019年時点で、再生可能エネルギーの電源比率はなんと約83%に達しました。意外と思うかも知れませんが、ブラジルは正真正銘の再生可能エネルギー先進国です。森林資源と河川の水資源が豊富で、アマゾン川に代表される様に、河川を利用した水力発電が全発電設備の約6割を占めています。その発電量は世界で第2位です。近年の気候変動の影響とみられる干ばつの影響は、水資源や森林資源にも深刻な影響を与えています。

ベトナム

近年再生可能エネルギーの増加が顕著で、2020年の水力発電を含む再生可能エネルギーの電源構成比は約38%と、アジアの国々の中ではトップクラスとなっています。特徴的なのは、降雨量が多く水力発電で多くの電力をまかなってきました。近年のラニーニャ現象では、平年以上の降水量により水力発電の発電量が増加傾向。原子力発電はゼロの方針です。2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、太陽光発電や洋上風力発電の増加が見込まれています。

中国

中国の電力生産量は世界最大で、化石燃料由来の電力がかなり大きいものの、再生可能エネルギーの発電量でも世界でトップを行っている事は事実であり、地球レベルで考えた時に地球温暖化や脱炭素化への影響力は他の国に比べて大きいという事は言えそうです。

また、中国の最新の発表によると、2025年末までに、再生可能エネルギー由来の電力比率を、33%に引き上げるという目標が掲げられました。

取り組みや制度

個人で出来ること

・再生可能エネルギー重視の電力会社やプランへの変更の検討

電力自由化により電力会社を選べる様になりました。再生可能エネルギーを得意とする電力会社はもちろん、大手電力会社でも再生可能エネルギーのプランを用意するなどしています。再生可能エネルギーへのシフトは、脱炭素化の面で最も効果の高い方法です。

・太陽光発電の導入の検討 (個人購入と初期投資がかからないPPAと選択肢がある)

個人で導入できる再生可能エネルギーは太陽光発電が主流です。導入方法の選択肢は増えており、コスト面でのハードルも下がってきています。

PPAについて

太陽光発電の設備を自前で揃える購入型と違い、発電事業者が太陽光発電設備を所有・管理して、個人や企業など利用者がその電力を購入するビジネスモデル。長期契約が基本であり、利用者は初期投資がいらないという点でコストメリットがあるのが特徴です。利用者側の敷地や建物に設備を設置し、そのまま電力供給する「オンサイト型」と、発電事業者が別の場所に設置して送電網を経由し電力供給する「オフサイト型」があります。オフサイト型は企業向けに限られています。事業者によって契約内容が微妙に異なるので、よく確認することが必要となります。

企業の取り組み

・再生可能エネルギーの技術開発の取り組み

再生可能エネルギーの技術面の開発企業の数は多く、高効率の太陽光発電や、洋上風力発電、中小水力発電、水素エネルギー、蓄電池など、様々な企業がそれぞれの分野に取り組んでいます。

・RE100 (Renewable Energy 100%)

世界の影響力のある企業を中心として、事業活動のエネルギーを100%再生可能エネルギーで賄う事を目標とする「RE100」プロジェクト。自前で再生可能エネルギーの設備を導入する企業から、PPAモデルを採用する企業まで、参加表明する企業が増えてきています。

・オフィスビルの再生可能エネルギー化

大手不動産デベロッパーの間でも、オフィスビルや複合ビル、超高層ビルの電力を、まるごと再生可能エネルギー由来にする取り組みを加速しています。

こうした動きが加速する背景には、国が掲げるカーボンニュートラルの目標やそのための事業支援などのほか、リクルーターなどの若年層や顧客・投資家といった層の環境意識の高まりから、選ばれる企業(や物件)になるために環境への取り組みが必須の条件となっているという面もあります。

国の取り組み

・固定価格買取制度(FIT制度)、再エネ賦課金

固定価格買取制度(FIT制度)は、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定期間・一定価格で買い取ることを国が定めた制度です。再エネ賦課金は、買い取り費用の一部を電気利用者の月々の電気料金から集めてまかなうお金です。これらは再生可能エネルギーの普及と、長期的なコストの低減化をはかる目的があります。この制度は先行してスタートした欧州諸国にならって日本では2012年にスタートしました。

・FIP制度

同じく再エネ先進国の欧州諸国にならった新たな制度(2022年開始)で、再生可能エネルギーを主力電源化していくにあたって、固定価格買取制度(FIT制度)の次のステップとなる制度です。FIT制度との違いは、再生可能エネルギー以外の主力電力と同様に、市場取引価格を導入している点です。一定価格ではなく需給によって変動する市場価格に、一定のプレミアム価格を付与した価格で売電可能なのがFIP制度です。(当面は発電量の不足時に必要なバランシングコストも付与されます) FIP制度は家庭用規模以上の中〜大規模再エネ発電事業者が対象です。

・エネルギー基本計画の見直し

S+3E (安全性、エネルギーの安定供給・経済効率性の向上・環境への適合)を念頭に、エネルギー(電力)政策の基本的な方向性を「エネルギー基本計画」として政府が定めています。近年の気候変動や脱炭素化の解決策として、再生可能エネルギーの重要性が増す中で、ベストな計画や状況に応じた適切な見直しが求められています。最新の第6次エネルギー基本計画では、電源構成比に占める再生可能エネルギーの割合を2030年に36~38%(従来22~24%)へと引き上げました。

・支援制度や補助金制度、各法整備

国や自治体は、再生可能エネルギーに関する支援制度や補助金制度をもうけています。特に事業者向けの「再生可能エネルギー事業支援施策」は、かなり多岐にわたる内容で、普及の後押しをする内容になっています。また、再生可能エネルギーに関する特別なルールを定めたいわゆる「再エネ特措法」をはじめ、各方面での様々な法的な面からの整備をしています。

再生可能エネルギーを取り入れよう

電力自由化により電力会社を選べる今、関心のある方はぜひ再生可能エネルギー重視の電力会社やプランへの変更を検討しましょう。個別の会社名やプラン名などの詳細はここでは触れませんが、その選択肢はかなり増えています。再生可能エネルギーの設備で発電した電気を届ける電力会社の選択肢は多く、コスト面で有利な会社を選ぶことも出来ます。大手電力会社でも再生可能エネルギーのプランを用意している場合もあります。その場合実質的に化石燃料由来の電力ではないかどうか、よく確認する必要があります。

また、さらに一歩進めて前述のように自前または初期投資のないPPAモデルで太陽光発電設備を設置して、再生可能エネルギーを導入するという方法もあります。FIT制度により余った電力を売電する事も可能です。家庭用蓄電池や電気自動車(EV)との併用が可能なら、無駄なく応用の効いた電力の管理が可能になります。

気候変動の中心的問題である地球温暖化を阻止する脱炭素化。その最も効果的な切り札とも言える再生可能エネルギーへの転換。是非これらの取り組みを個人レベルでも検討していきましょう。

コメント